|

近日,据外媒报道,东京理科大学 (TUS) 的研究人员发现了一种新的材料设计策略,可以为稳定、高性能的钠离子电池铺平道路。

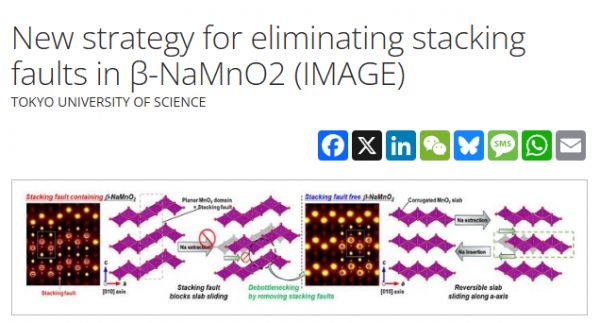

堆垛层错是晶体材料(包括电池中使用的晶体材料)中出现的结构缺陷。堆垛层错是指原子层规则堆垛顺序被打乱的缺陷,它会通过影响离子扩散和结构稳定性,显著影响电池性能。

层状钠锰氧化物(NaMnO2),尤其是其β相,因其作为钠离子电池正极的应用而备受关注。然而,β-NaMnO2 存在堆垛层错(SFs),这严重降低了其循环稳定性。这一策略有望开发出续航时间更长的钠离子电池,从而带来更经济实惠的储能解决方案。

钠离子电池近年来已成为锂离子电池经济高效且可持续的替代品。钠是地球上第六丰富的元素,与锂离子电池相比,其材料成本更低,供应量更大。正极材料的设计对电池寿命和稳定性起着关键作用。层状钠锰氧化物 (NaMnO2) 因其在钠离子电池中用作正极材料而受到研究人员越来越多的关注。

NaMnO2 有两种晶体形态:α-NaMnO2 和 β-NaMnO2。由含氟化硅 (SF) 的 β-NaMnO2 制成的电极在充放电循环过程中容量会严重衰减,限制了其实际应用。此外,SF 的存在也使人们对该材料固态化学性质的理解变得复杂。

在一项新的研究中,由日本东京理科大学 (TUS) 应用化学系教授 Shinichi Komaba 领导的研究小组调查了铜 (Cu) 掺杂如何稳定 β-NaMnO2 中的 SF。

“在之前的研究中,我们发现在金属掺杂剂中,Cu是唯一能够成功稳定β-NaMnO2的掺杂剂,”Komaba教授说道。“在这项研究中,我们系统地探索了Cu掺杂如何抑制SF并改善钠离子电池中β-NaMnO2电极的电化学性能。”

该团队还包括来自东京国立大学科学技术研究所的佐藤修平先生、米拉佑介先生和熊仓真一博士。他们的研究成果于2025年7月15日在线发表在《先进材料》杂志上。

研究团队合成了一系列高度结晶的Cu掺杂β-NaMnO2样品(NaMn1-xCuxO2),Cu掺杂量各不相同,对应的Cu掺杂水平从0%到15%。NMCO-00样品作为未掺杂的参考样品。通过X射线衍射(XRD)研究,研究团队发现,在Cu掺杂样品中,NMCO-05的SF浓度最高,为4.4%,而在NMCO-12中,SF浓度仅为0.3%,这表明随着Cu掺杂量的增加,SF明显受到抑制。

“我们的研究结果证实,锰基氧化物是开发高耐用性钠离子电池的一种有前景且可持续的解决方案,”驹场教授补充道。“由于锰和钠的成本相对较低,这项研究将为包括智能手机和电动汽车在内的各种应用带来更经济实惠的储能解决方案,最终带来更可持续的未来。”

这项研究还表明,通过掺杂铜来稳定SF,可以解决锂等金属通常面临的供应链脆弱性问题。此外,这项研究对电网储能、电动汽车和消费电子产品也具有潜在的应用价值。

该研究为开发更稳定、更持久的钠离子电池提供了宝贵的见解,从而促进可再生能源的更广泛应用,符合联合国可持续发展目标 7:负担得起的清洁能源。 |