|

□颜廷武,何可,张俊飚,张童朝

(华中农业大学经济管理学院,武汉,430070)

内容提要:本文以CVM为基础,从“保护者得到补偿”、“社会受益、政府补偿”的研究视角出发,通过模拟生物质资源循环利用市场,考察了农民参与生物质资源循环利用的受偿意愿及意愿受偿水平。研究表明,82.1%的农民愿意接受一定金额的补偿作为参与生物质资源循环利用的激励。在考虑其他因素影响的情况下,利用参数估计方法测算出农民参与生物质资源循环利用的补偿标准为544.32元/年·户;在不考虑农民禀赋特征等因素的影响下,利用非参数估计方法测算出农民参与生物质资源循环利用的意愿受偿水平下限为415.16元/年·户,上限为505.68元/年·户。运用Heckman Selection Model分析发现,影响农民参与生物质资源循环利用受偿意愿的关键因素有主要收入来源、家庭总收入、废弃物工作处理满意程度;影响农民意愿受偿水平的关键因素则包括性别、年龄、家庭总收入、耕地面积、农村环境评价、环保政策作用感知。

自20世纪70年代末以来,在改革开放的强力推动下,我国农业与农村发展取得了一系列举世瞩目的成就。但是,伴随着这种发展,在传统体制下所积攒起来的一系列内在矛盾,慢慢地演变并且表现出来,于20世纪90年代中后期全面显化(张俊飚,2008)。尤其是在生物质资源污染方面,随着农业集约化、规模化进程不断加快,畜禽粪便和农作物秸秆等多种生物质资源的不当处理而引发的生态环境问题日趋突出(何可等,2014)。据统计,2013年,中国农作物秸秆可收集量约8.3亿吨,林业三剩物及次小薪材产生量约为2.1亿吨,畜禽养殖废弃物产生量约38亿吨(国家发展和改革委员会,2014),其中有相当一部分未能得到有效处理或回收利用,这些生物质资源既造成周边环境的大气污染,在其排到水体后又造成河流、湖泊、海域的富营养化(张俊飚,2008)。这些情况的出现和不断延续,对农业可持续发展的实现能力必然造成较大的消极影响(何可等,2013)。有研究认为,实施生物质资源循环利用生态补偿是解决这一困境的关键(William,2013)。而实施多少补偿才能让农民获得足够的激励而参与到生物质资源循环利用中来?影响农民生物质资源循环利用受偿意愿与意愿受偿水平的因素有哪些?对这些关键问题的科学回答,将对推动生物质资源循环利用的政策制定形成重要影响。由此,通过对上述问题的探究,期望对我国农村生物质资源处置问题提供决策参考。

一、文献综述

农业的可持续发展呼唤农业政策体制和机制的创新,实施农业生态补偿是世界发达国家和部分发展中国家推动农业可持续发展的重要举措(高尚宾等,2011)。截至目前,学术界有关生态补偿受偿意愿的研究主要集中在以下几个领域:一是流域生态补偿研究。彭晓春等(2010)的研究发现,性别和受教育水平是影响上游农民受偿意愿的关键因素;徐大伟等(2012)分别利用非参数估计法、参数估计法测算了辽河流域生态补偿标准。二是生态系统补偿研究。生态系统补偿的研究对象主要集中在森林、草原、湿地、农田等方面。黄丽君等(2011)研究了贵阳市居民保护森林资源过程中的受偿意愿和支付意愿,并测算了贵阳市森林的非市场价值。Henrik等(2012)研究了森林所有者自愿保护森林生态系统的受偿意愿,并运用条件价值评估法测算了受偿额度。Cao等(2012)分析了牧民为保护玛曲草原而减少放牧量的受偿意愿。Daniel等(2011)对路易斯安那州沿海湿地损失预防的生态补偿问题进行了研究。在农田生态系统补偿方面,蔡银莺等(2011)分析了不同限定条件下农民供应环境友好型农田生态环境的受偿意愿。三是资源开发补偿研究。Juliette等(2010)利用法国兰德斯区的调查数据,探讨了将私有林地开发成公众游憩项目的情景假设下,私有林地所有者愿意接受的经济补偿。韩鹏等(2012)利用回归分析和年龄移算法,对脆弱生态区退田还湖生态补偿总额变化过程进行了模拟分析。

尽管学术界有关生态补偿受偿意愿的文献较多,但在农民生物质资源循环利用生态补偿受偿意愿方面的研究上,相关研究尚较少涉及。然而,世界各国政府部门对这一问题较重视。在美国,农业资源与环境保护政策最早出台于20世纪30年代。《2008年农业法》将农业补贴与生物质能源的开发利用结合起来,要求多余的甜菜和甘蔗必须用于生产生物质能源(韩春花等,2009)。在德国,政府较重视农业生产方式的环境效益,对于采取环境友好型农业生产方式的生产者给予补偿。这种方式在较大程度上提高了农民保护环境的积极性。例如,在德国巴伐利亚州,对畜禽粪便进行合理处理可获得1欧元/公顷的补偿(邢琳,2013)。生物质资源循环利用同样引起了中国政府部门的高度重视。2013年国家发展和改革委员会、农业部、环保部联合发布了《关于加强农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》,要求“加大对农作物收获及秸秆还田收集一体化农机的补贴力度”。农业部、财政部制定的《2013年土壤有机质提升补贴项目实施指导意见》规定,对秸秆还田每亩补贴15元,地力培肥每亩补贴30元,绿肥种植每亩补贴15元,大豆接种根瘤菌每亩补贴5元。尽管中国初步建立起来了生物质资源循环利用补偿体系,但与发达国家相比,农业补偿水平还有较大差距,甚至在很多补偿项目上存在空白(李先德等,2012),补偿范围小、补偿资金少、难以调动农民环境保护积极性等问题依旧存在(高尚宾等,2011)。由此可见,若能结合农民的受偿意愿制定生物质资源循环利用补偿标准,相关政策措施将会取得更好的成效。

二、理论分析

(一)生物质资源循环利用补偿机制分析

生物质资源循环利用补偿的必要性渊源在于公共物品理论、生态资本理论以及外部性理论。从公共物品理论来看,生物质资源循环利用具有典型的准公共物品特征,在其循环利用后所产生的环境效应与社会效益能够由公众共同分享;从生态资本理论来看,生物质资源循环利用所提供的生态服务可被视为一种基本的、具有生态效益价值的生产要素;从外部性理论来看,对生物质资源进行循环利用不仅有利于“变废为宝”,提高资源的利用效率,并对环境保护形成促进作用,而且有助于人体健康(何可等,2014)。因此,只有对实施生物质资源循环利用的主体进行补偿,才能使私人收益等于社会收益,进而实现帕累托效率最优。

生物质资源循环利用补偿应以公平性、“受益者付费、保护者得到补偿”、“社会受益政府补偿”为原则。毫无疑问,对生物质资源进行循环利用会使农民承受额外的经济负担,但也能实现资源节约利用与生态环境改善,具有正的外部性,为激励农民采取循环利用措施,社会应给予他们相应的补偿。而作为社会公众的代表,政府理应成为生物质资源循环利用的补偿主体。在补偿标准的制定上,应在“公平、公正、真实”的基础上,以“充分补偿”为原则,即至少应保证农民对生物质资源进行循环利用后,其经济收益和生活水平没有下降。在补偿期限的制定上,应秉承可持续发展原则,确保农民参与生物质资源循环利用这一行为结束后,其生产水平、经济收益与循环利用行为发生前相当甚至有所超越(高尚宾等,2011)。

(二)补偿政策促进生物质资源循环利用水平提升的机理

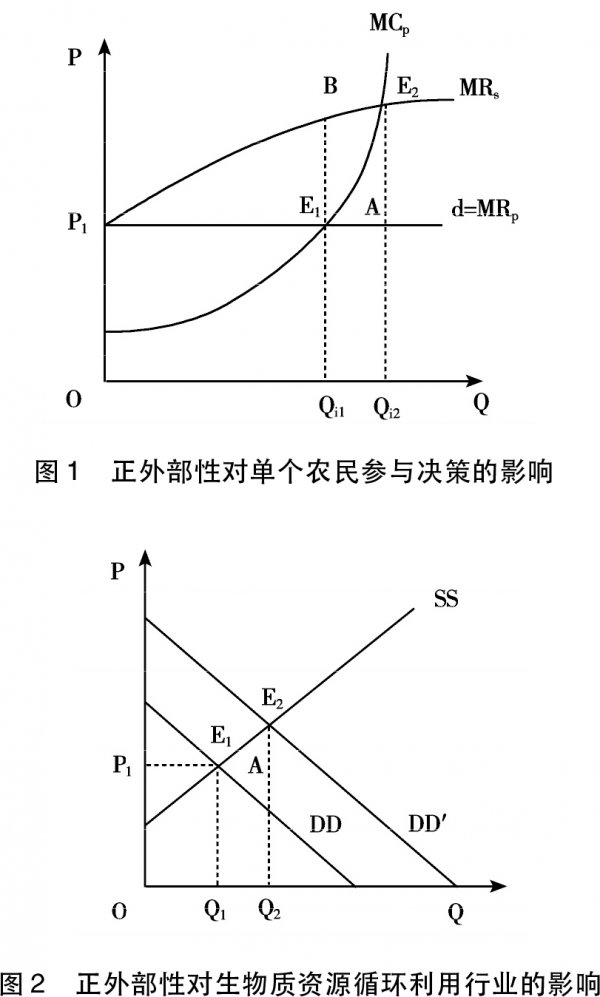

假设生物质资源循环利用市场是一个完全竞争市场,农民是理性经济人。由图1可知,对单个农民而言,其参与生物质资源循环利用的私人成本为MCP,私人边际效益为MRP。在没有补偿的情况下,农民依据MRP=MCP决定其生物质资源循环利用水平,此时均衡点E1为(P1,Qi1),但较低的生物质资源循环利用水平不能体现生物质资源循环利用在生态环境保护方面的作用。农民进行生物质资源循环利用具有正外部性,外部性收益(ME)随着生物质资源循环利用水平的提升而增加,引起整体社会收益的增加,且边际社会收益MRS=MRP+ME。在有补偿的情况下,农民根据MRS=MCP,农民获得了提高生物质资源循环利用水平的正激励,从而均衡点由E1(P1,Qi1)移动至E2(P2,Qi2),实现外部收益内部化。因此,当对农民的补偿金额等于面积E1AE2B时,其参与生物质资源循环利用的积极性将提高。

由图2可知,对生物质资源循环利用行业而言,DD、DD'、SS分别表示每提高一单位的生物质资源循环利用水平而增加的生物质资源循环利用行业的内部效益、社会效益及增加的社会成本。按照供给需求理论,DD'即社会对于生物质资源循环利用的需求曲线,其与生物质资源循环利用水平Q(横轴)之间的面积表示社会对于生物质资源循环利用行业的补偿意愿;SS'即生物质资源循环利用行业的供给曲线,其与生物质资源循环利用水平Q(横轴)之间的面积表示生物质资源循环利用行业由于保护环境所遭受的机会成本。图中,DD与SS的交点所对应的水平Q1是生物质资源循环利用行业在没有补偿的情况下,不考虑边际社会效益所达到的循环利用水平。此时,生物质资源循环利用行业的边际内部效益等于边际内部成本,其利润达到了最大化。DD'与SS的交点Q2表示社会最优的生物质资源循环利用水平,是政策决定者的目标。为使生物质资源循环利用水平由Q1移动到Q2,需补偿生物质资源循环利用行业的净损失A,此净损失即为生物质资源循环利用行业为保护环境而产生的机会成本。

三、研究区域概况、问卷设计与样本特征

(一)研究区域概况

本文的研究区域涵盖了湖北省武汉、随州、黄冈三地。2011年末,武汉全境面积8494.41平方公里,为湖北省面积的4.6%。武汉湿地资源居全球内陆城市前三位,武汉城市圈为“全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区”。随州位于湖北省北部,地处长江流域和淮河流域的交汇地带,随州生物质资源基质化产业较发达,享有“中国花菇之乡”、“中国香菇之乡”等美誉。黄冈位于湖北省东部、大别山南麓、长江中游北岸,境内生物资源种类丰富,生态建设上实施了长江生态文明示范带和农村环境连片整治示范工程。

(二)问卷设计

测算生态补偿标准的方法主要包括条件价值法(CVM)、市场成本法(MCM)、选择实验法(CE)、效益转移法(BTM)、享乐价格法(HPM)、旅行费用法(TCM)等。常用方法中,条件价值评估法相对成熟,应用范围较广。该方法通过调查得到受访者对生态环境服务的陈述偏好,由Davis于1963年提出。依据条件价值法,本文依据“保护者得到补偿”、“社会受益、政府补偿”的思路进行问卷设计。其中,受偿意愿调查部分由两个核心问项构成。第一个问项是在假想条件下询问被调查农民是否愿意为生物质资源循环利用付费:“假如政府为了激励农民参与到生物质资源循环利用工程中来,将发放一定的补贴作为回报,您是否愿意接受?”,答题选项是:“A表示是;B表示否”。第二个问项对回答A的被调查农民继续询问,了解他们对参与生物质资源循环利用的意愿受偿水平:“您愿意每月接受的补偿金额是多少?”,答题选项是:“A为≤10元;B为11~20元;C为21~30元;D为31~40元;E为41~50元;F为51~60元;G为61~70元;H为71~80元;I为81~90元;J为91元及以上”。

(三)抽样调查

问卷设计完善后,调查小组于2012年7—8月、2013年7—8月前往湖北省武汉、随州、黄冈三市的农村地区进行入户调查。在具体调研村庄的选取上,综合考虑了生物质资源循环利用水平、村庄经济状况、村庄距离市区的远近等因素。调查采取随机抽样的方式,从每一户中抽取一位熟悉家庭状况的农民进行调查,共发放问卷812份,剔除回答前后矛盾、关键信息漏答的问卷后,共获得适用于本文研究目的的样本770个。

(四)样本特征

在770个有效样本中,男性450人,占58.4%;女性320人,占41.6%。样本农民平均年龄51.4岁,46~55岁和56~65岁两个年龄段的农民共占总体的60%以上。文化程度方面,以受过初中教育农民的比重最高,占44.8%,初中及以下文化程度的共占85.5%,初中以上的仅占15.5%。家庭年收入均值为3.86万元,其中,1万元及以下、1~2万元、2~3万元、3~4万元的农民比重分别为16.4%、17.9%、20.8%和11.0%,约为总体的2/3。家庭耕地面积以3~6亩的农民居多,占40.4%;其次为3亩及以下的农民,占34.2%。家庭人口平均数量为4.5人,其中3~4人有304户,5~6人的有298户,分别占总体的39.5%和38.7%。

以是否具有受偿意愿(WTA),可将样本农户划分为两大群体:具有受偿意愿的农民和不具有受偿意愿的农民。性别方面,两大群体的男性比重均高于女性。年龄方面,两大群体均以46~55岁年龄段的农民居多,具有受偿意愿的群体中,46~55岁、56~65岁年龄段农民所占比重均低于不具有受偿意愿的群体,而在其他年龄段均高于后者。文化程度方面,两大群体均以受过初中教育的农民比重最高;不具有受偿意愿的群体中,“识字较少”的农民所占比重明显高于具有受偿意愿群体中“识字较少”农民的比重,而其他各个受教育层次农民的比重均低于后者。家庭收入方面,具有受偿意愿的群体中,较高收入层(5万元及以上)的农民比重明显高于不具有受偿意愿的群体,而不具有受偿意愿的群体则以年收入“1万元及以下”的农民居多。家庭耕地面积方面,具有受偿意愿的群体中,耕地面积为“3~6亩”的家庭最多,占41.1%;不具有受偿意愿的群体中,“3亩及以下”和“3~6亩”的家庭各占37%。家庭人口数量方面,具有受偿意愿的群体中,以“3~4人”的家庭占多数;而不具有受偿意愿的群体中,“5~6人”的家庭占比最高。

四、农民参与生物质资源循环利用的补偿标准估计:非参数估计

首先,本文不考虑被调查农民的禀赋特征等相关变量的影响,运用非参数估计方法测算农民的平均意愿受偿水平。

(一)农民意愿受偿水平分布

由于调查问卷中用于估计农民意愿受偿水平的选项属于区间值,根据统计学的合理性,本文采用各区间的中值代替农民的意愿受偿水平值,对于“91元以上”这一区间,则采用调查中出现频率最高的“100元”作为替代。据此得到农民意愿受偿水平的分布情况(见表2)。在所有被调查农民中,有82.1%的农民愿意接受一定金额的补偿作为参与生物质资源循环利用的激励。这一数值高于武汉市农户对保护农田生态环境的受偿意愿,该地区有74.5%的受访农户具有正的受偿意愿(杨欣等,2012),低于上海市被调查者对池塘养殖文化服务价值丧失的受偿意愿,该地区有92.8%的受访者具有正的受偿意愿(范晓赟等,2012)。

(二)农民平均意愿受偿水平估计

五、农民参与生物质资源循环利用的补偿标准估计:参数估计

(一)模型选取与变量选择

农民参与生物质资源循环利用的受偿意愿分为两个阶段:第一个阶段是农民是否愿意接受补偿,第二个阶段是具有受偿意愿的农民参与生物质资源循环利用的意愿受偿水平。这就会导致在分析农民意愿受偿水平时,出现统计学上的“偶然断尾”(Incidental Truncation)情况。处理这类问题的一般做法是采用Heckman Selection Model来进行纠正。该模型涉及2个方程:第1个方程为回归方程,它考虑决定结果变量的机制;第2个方程为选择方程,它考虑结果变量被观测到的那部分样本及决定此选择过程的机制(Heckman,1978)。本文同样运用Heckman Selection Model考察农民参与生物质资源循环利用的受偿意愿与意愿受偿水平。具体应用为:

在第1阶段,运用Probit模型估计农民接受补偿概率的影响因素,该方程的表达式为:

已有研究表明,影响农民环境保护行为受偿意愿的因素较多,本文着重从个人特征因素、家庭资源禀赋因素、环境知识及心理感知特征因素3个方面进行分析。个人特征因素包括性别、年龄、文化程度3个变量;家庭资源禀赋因素包括家庭总人口、家庭总收入、家庭耕地面积、家庭主要收入来源是否为农业4个变量;心理感知特征因素包括农民对农村环境好坏的评价、对以政府主导的生物质资源处理工作(如生物质资源处理基础设施维护)的满意程度、对环保政策在农村所能发挥作用的感知3个变量。自变量基本特征描述见表3。

(二)模型估计结果

利用统计软件Stata12.0,采用Heckman Selection Model对农民参与生物质资源循环利用的受偿意愿与意愿受偿水平的影响因素进行分析,具体模型分析结果见表4。表4中模型Ⅰ描述的是影响农民受偿意愿的分析结果,模型Ⅱ描述的是影响农民意愿受偿水平的分析结果。Wald chi2 Tests在α=1%的水平上显著,表明模型的拟合效果是非常好的。

1.个人特征因素的影响。(1)性别变量对农民的意愿受偿水平影响显著且系数为负,表明在其他条件不变的情况下,女性农民参与生物质资源循环利用的意愿受偿水平要高于男性。这与中国农村“男主外、女主内”的思想有关。通常,在家庭分工中女性农民往往担任的是抚养下一代、服侍上一代、干家务等职责,较少参加农业生产经营活动。因此,要使女性农民参与生物质资源循环利用,必须给予较高的补偿。(2)年龄对农民的意愿受偿水平影响显著且系数为正,表明在其他条件不变的情况下,年龄较大的农民参与生物质资源循环利用的意愿受偿水平要高于年龄较小的农民。一般地,农民的年龄越大,从事农业生产的时间越久,其对生物质资源传统处理方式(例如随意丢弃、露天焚烧等)形成了一种“路径依赖”。因此,只有给予其较高的补偿,才能促使其参与生物质资源循环利用。

2.家庭资源禀赋因素的影响。(1)主要收入来源对农民的受偿意愿影响显著且系数为负,表明在其他条件不变的情况下,家庭主要收入来源为非农业的农民,其受偿意愿高于家庭主要收入来源为农业的农民。统计分析也发现,这部分农民中愿意接受补偿的比例为86.1%,高于家庭主要收入来源为农业的农民的77.4%。(2)家庭总收入对农民的受偿意愿和意愿受偿水平均具有显著的正向影响,换言之,在其他条件不变的情况下,家庭总收入较高的农民参与生物质资源循环利用所需的补偿要高于家庭总收入较低的农民。根据边际效用递减规律,收入水平较高的农民,每增加1单位的收入,其获得的效用越来越少。因此,只有给予这部分农民较高的补偿额度,才能调动其参与生物质资源循环利用的积极性。(3)耕地面积对农民意愿受偿水平影响显著且系数为负,这意味着,在其他条件不变的情况下,耕地面积较少的农民参与生物质资源循环利用所需的补偿要高于耕地面积较大的农民。通常,农民的耕地面积越少,其生产过程中产生的生物质资源数量越少,循环利用后的收益也越低。因此,要使这部分农民参与生物质资源循环利用,需要给予较高的补偿。

3.心理感知特征因素的影响。(1)农村环境评价对农民的意愿受偿水平影响显著且系数为正,表明在其他条件不变的情况下,农民对农村环境的评价越差,其意愿受偿水平越低。可能的解释是,农民对农村环境的评价越差,其改善环境的需求越强烈。在这种情况下,给予这部分农民较低的补偿就可以促使其参与生物质资源循环利用。(2)生物质资源处理工作满意程度对农民的受偿意愿具有显著的正向影响。即农民对政府主导的生物质资源循环利用工作的满意程度越高,其参与生物质资源循环利用的受偿意愿越高。统计分析结果也发现,当农民对政府主导的生物质资源循环利用工作的满意程度由“很不满意”提升至“很满意”时,具有受偿意愿的农民比例由“63.8%”提升至“79.5%”。(3)环保政策作用感知对农民的意愿受偿水平影响显著且系数为正,表明在其他条件不变的情况下,农民对环境保护政策在农村中所能发挥作用的评价越高,其意愿受偿水平越高。

(三)农民参与生物质资源循环利用的补偿标准估计:参数估计

六、研究结论与政策启示

(一)研究结论

本文试图回答“多少补偿才能促进农民参与生物质资源循环利用”这一问题。根据本文的实证结果可以得到以下结论:第一,大部分农民对生物质资源循环利用补偿政策持肯定态度,82.1%的农民愿意接受一定金额的补偿作为参与生物质资源循环利用的激励。第二,在考虑其他因素影响的情况下,利用参数估计方法测算出农民参与生物质资源循环利用的标准为544.32元/年·户;在不考虑农民禀赋特征等因素的影响下,利用非参数估计方法测算出农民参与生物质资源循环利用的意愿受偿水平下限为415.16元/年·户,上限为505.68元/年·户。第三,Heckman Selection Model发现,影响农民参与生物质资源循环利用受偿意愿的关键因素有主要收入来源、家庭总收入、废弃物工作处理满意程度;影响农民意愿受偿水平的关键因素则包括性别、年龄、家庭总收入、耕地面积、农村环境评价、环保政策作用感知。

(二)政策启示

本文的发现有着重要的政策含义。第一,在现有农业分散经营模式下,农户对资源的利用方式直接决定农业资源利用效率和生态环境安全。而补偿政策是促进人们转变资源利用方式的关键(William,2013)。因此,在考虑农民受偿意愿的基础上,制定合理的补偿标准,显得尤为重要。第二,实证结果表明,影响农民参与生物质资源循环利用受偿意愿与意愿受偿水平的关键因素不仅包括性别、年龄、收入等个人或家庭禀赋变量,还包括对废弃物处理工作满意程度、对农村环境评价等心理感知因素。因此,可借助于各种媒体,加大知识普及力度,不断强化农民对资源节约和环境保护的内在意识,通过自我行为约束来达到其调整自身资源利用方式的目的。第三,生物质资源循环利用的推广应用有赖于与之相匹配的农村环境保护公共政策的执行。因此,提升环境保护公共政策在农村中的适用性,不让其成为“一纸空文”,对提高农民参与生物质资源循环利用的积极性具有重要作用。

|