|

冯雪,吴国春,曹玉昆,张滨,郭思源

(东北林业大学经济管理学院,哈尔滨150040)

摘要:[目的]生物质能源具有污染少、可再生等特点,合理地对其开发利用是黑龙江省重点国有林区经济转型发展的一种探索。通过对黑龙江省重点国有林区生物质能源资源量的计算,明确了生物质能源的可利用潜力及变化趋势,以期为其产业发展的政策制定提供理论参考。[方法]文章利用自下而上估算法,以林木生物质的资源量和农作物秸秆的产量为原始数据,对2005—2015年黑龙江省重点国有林区生物质能源可利用潜力进行评价。[结果](1)研究期间,黑龙江省重点国有林区林木生物质资源可利用潜力小幅下降,农作物秸秆资源可利用潜力稳步上升。(2)林木生物质资源中,商品林采伐剩余物可利用潜力骤降,森林抚育剩余物可利用潜力增加;农作物秸秆资源中,粮食作物秸秆可利用潜力逐年上升。(3)黑龙江省重点国有林区生物质能源可利用潜力随着国家“天保工程”和“重点国有林区全面禁止天然林商业性采伐”政策的实施而发生变化。[结论]黑龙江省重点国有林区生物质能源丰富,可利用潜力较大,其中农作物秸秆资源可利用潜力增速较快。

0引言

生物质能源是一种蕴藏在生物质中的能量,以农林废弃物、禽畜粪便和生活垃圾等为原料,具有污染少、可再生等特点,是一种绿色低碳的清洁型能源[1]。黑龙江省重点国有林区一直以木材采伐和加工为主体产业,但随着“天保工程”一期、二期的实施,木材产量逐步减少,传统木材产业发展受限。2014年初,国家林业局下发了《关于切实做好全面停止商业性采伐试点工作的通知》,同年4月1号起,黑龙江省重点国有林区全面禁止天然林商业性采伐开始实施[2]。这一系列政策的相继出台,推动了黑龙江省重点国有林区发展重点的变化,由木材增产转为加强森林资源培育。而以材木采伐和加工为主的传统产业,已不适应新时期林区的发展需求,经济转型迫在眉睫,林区急需寻找新的发展方向。黑龙江省重点国有林区林业剩余物资源丰富,各林种抚育、修枝和平茬产生大量的剩余物资源,但开发利用的资源量较少。黑龙江省是农业生产大省,农作物秸秆作为农业生产的废弃物,综合利用率较低。2015年,黑龙江省农作物秸秆焚烧量达2200万t,约占农作物秸秆总量的30%,造成了环境污染,加重了雾霾天气[3,4]。全面停伐后,黑龙江省重点国有林区职工家庭可支配收入较低,收入增长缓慢,远低于全国及黑龙江省的平均水平,人均可支配收入相当于黑龙江省城镇居民可支配收入的62%[2]。黑龙江省重点国有林区农林剩余物资源丰富,为林区发展生物质能源产业提供了资源保障。在经济转型过程中,发展绿色、可持续的生物质能源产业,能够助力林区经济转型,促进林区生态—经济—社会的协调发展,而明确生物质能源的可利用潜力是产业发展的基础。

国内外学者对生物质能源潜力进行了初步探讨。国外学者研究集中在两方面:一是全球生物质能源资源量的估算[5,6];二是生物质能源的资源潜力[7¯9]及经济潜力[10]。国内研究集中在两方面:一是全国及地区生物质能源资源量的估算[11,12];二是生物质能源资源的地理分布[13]及区域发展潜力[14,15]。已有文献多数是从国家层面或省级层面对生物质能源潜力进行分析,少有从国有林区层面对生物质能源可利用潜力的研究。鉴于此,文章利用自下而上估算法,对2005—2015年黑龙江省重点国有林区生物质能源的资源量进行计算,分析生物质能源的可利用潜力及变化趋势,以期为未来生物质能源发展的定位和政策制定提供参考依据,促进国有林区实现转型发展。

1研究区与数据

1.1研究区概况

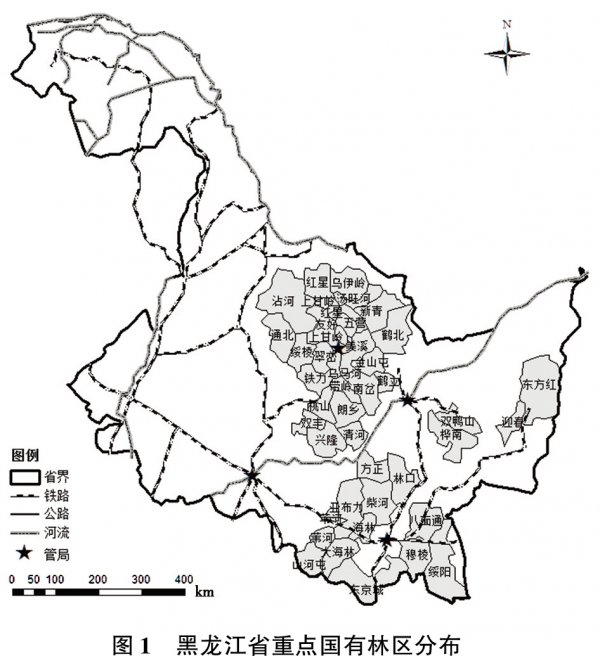

黑龙江省重点国有林区(也称黑龙江省森林工业总局、龙江森工集团)分布在小兴安岭、完达山、老爷岭和张广才岭等区域,是东北亚陆地生态系统和东北“大粮仓”的天然生态屏障,是黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江、牡丹江和绥芬河等六大水系的主要发源地和涵养地,具有重要的生态、经济和社会地位。黑龙江省重点国有林区经营总面积1009.8万h㎡,占全国国有林区面积的26.61%,占黑龙江省国土面积的22%[16,17]。其中,有林地面积约858万h㎡,森林总蓄积量8.6亿m³,森林覆盖率达85.1%。黑龙江省重点国有林区下辖牡丹江、合江、伊春、松花江4个林管局和总局直属的带岭实验局,共40个林业局,627个林场(所)及140个处级以上企事业单位。40个林业局分布在黑龙江省10个地市、37个县(市),其中有19个局跨2个及以上县(市)(图1)。

1.2研究对象

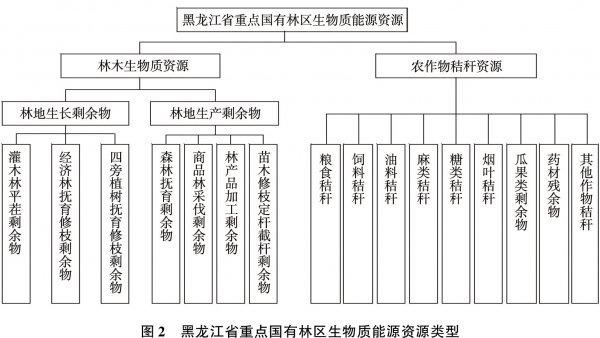

研究对象为黑龙江省重点国有林区的生物质资源,包括林木生物质资源和农作物秸秆资源。根据国有林区的特点,结合文献研究[11,12,18]及实地调查情况,文将黑龙江省重点国有林区的林木生物资源分为两类:第一类是林地生长剩余物,即未被列入工业用材采伐的低保护级别或非林地生长的林木,包括灌木林平茬剩余物、经济林抚育修枝剩余物和四旁植树抚育修枝剩余物;第二类是林地生产剩余物,即林区在生产、经营过程中产生的林木剩余物,包括森林抚育剩余物、商品林采伐剩余物、林产品加工剩余物及苗木定杆、截杆剩余物。农作物秸秆是农作物成熟、收割后,剩余的茎叶(穗)部分,是农业生产主要的副产品,黑龙江省重点国有林区农作物秸秆主要包括九大类[19](图2)。

1.3数据来源

林木生物质资源的原始数据来自《中国林业统计年鉴》和黑龙江省森林工业总局统计资料,农作物秸秆资源的原始数据来自《黑龙江省森林工业综合统计资料汇编》。数据基年为2005,截止2015年,研究年限为11年。

2研究方法

由于研究范围和对象不同,生物质能源潜力的研究方法较多,如自下而上估算法(Bottom Up Approach)[11,20,21]、GIS[22]和林业生长与收获模型(Average Stand Growth and Yield Models)[23]等。自下而上估算法是对分解后的项目进行估算,而后逐级累加的一种项目成本估算方法。该文采用自下而上估算法,以黑龙江省重点国有林区林木生物质的资源量和农作物秸秆的产量为原始数据,乘以相应的折算系数,得到生物质资源的可能源化利用资源量,从而分析黑龙江省重点国有林区生物质能源的可利用潜力及其变化趋势。

2.1林木生物质资源量

2.2农作物秸秆资源量

3结果与分析

3.1林木生物质资源

3.1.1林木生物质资源相关系数确定

不同类型的林木生物质资源可作为能源利用的部位和比例不同,确定相关系数是估算林木生物质资源量的关键。剩余物折算系数及可能源化利用系数的差异,直接影响林木生物质资源量的计算结果。因此,合理确定剩余物这算系数尤为重要。为了准确估算林木生物质资源量,表1和表2列出了相关研究的代表性文献,不同文献林木生物质资源剩余物折算系数和可能源化利用系数差别都不大,该文取其研究结果的平均值。

3.1.2林木生物质资源的可利用潜力

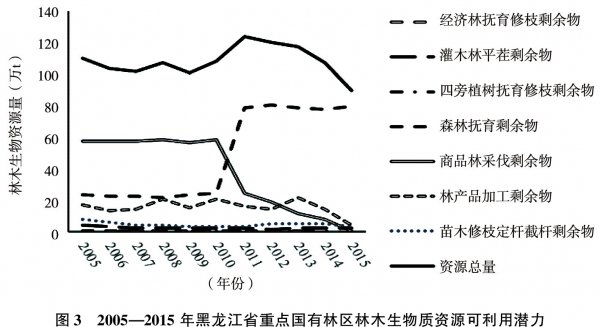

2005—2015年,黑龙江省重点国有林区林木生物质资源总体上小幅下降,发展过程大致可分为两个阶段:2005—2011年为上升期,林木生物质资源量由2005年的109.80万t增加至2011年123.43万t,达到最高点;2011—2015年为下降期,从2011年的峰值降至2015年的89.37万t,2015年再度小幅上升。林木生物质资源包括林地生长剩余物和林地生产剩余物两大类,共7小类。2005—2015年,经济林抚育修枝剩余物、灌木林平茬剩余物和四旁植树抚育修枝剩余物等林地生长剩余物,占林木生物质资源的总量较小,且保持稳定。林地生产剩余物是主要的林木生物质资源,变化幅度较大。2005年,商品林采伐剩余物占林木生物质资源总量比重最大,约为52%,但从2011年开始大幅下降,2015年占比降至1%。而森林抚育剩余物大幅增加,从2005年占林木生物质资源总量的22%,增加到2015年的88%,取代了商品林采伐剩余物成为最主要的林木生物质资源。林产品加工剩余物和苗木修枝、定杆和截杆剩余物小幅下降,但对林木生物质资源总量影响较小(图3)。

2005—2015年,黑龙江省重点国有林区林木生物质资源可利用潜力小幅下降,年均降幅约为2%,其中商品林采伐剩余物可利用潜力和森林抚育剩余物可利用潜力有较大变化。商品林采伐剩余物的可利用潜力大幅下降,资源量由2005年的57.41万t降至2015年的0.57万t,年均降幅约为37%。这是受林业政策变化的影响,“天保工程”一期的不断开展及二期政策的出台,导致商品林采伐剩余物可利用潜力2011年骤降。2014年,重点国有林区全面禁止天然林商业性采伐政策开始试点,商品林采伐剩余物可利用潜力继续降低。其次,森林抚育剩余物可利用潜力大幅增加,资源量从2005年的23.62万t增加至2015年的78.99万t,年均增幅约为13%。“天保工程”一期森林资源的恢复效果明显,2011年森林抚育剩余物可利用潜力比2005年增加了3倍。全面停伐政策的实施后,森林资源保有量继续上升,2015年的森林抚育剩余物可利用潜力比2014年的增加了2%。

3.2农作物秸秆资源

3.2.1农作物秸秆相关系数确定

不同文献中草谷比系数差异较大,其原因可能为以下几点:一是农作物处于不同的生长阶段,草谷比系数会有差异;二是农作物成熟过程中是否有足够的技术投入会影响草谷比系数;三是同一种农作物不同的品种会导致草谷比系数有细微的差别[28]。文献侧重点不同,草谷比系数也有较大差异,基于上述原因,该文草谷比系数取这些文献的平均值(表3)。王亚静等[25]及毕于运[29]充分考虑了农田微地貌、耕作制度、收获习惯及方式等影响因素,确定了农作物可收集系数,该文农作物秸秆可收集系数取两者的平均值(表4)。蔡亚庆计算了除去其他用途,全国各省份农作物秸可能源化利用系数,其中黑龙江省农作物秸秆可能源化利用系数为40%[24]。

3.2.2农作物秸秆资源的可利用潜力

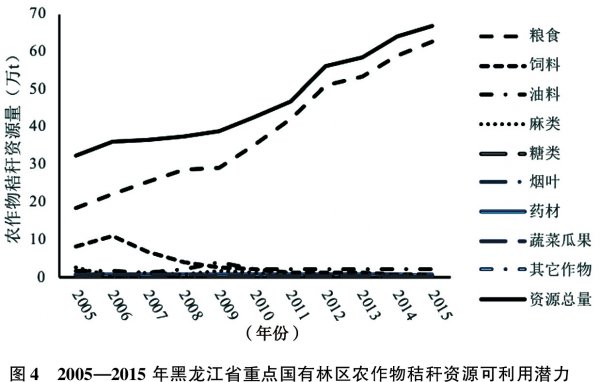

2005—2015年,黑龙江省重点国有林区农作物秸秆资源呈稳步上升的趋势,年均增长率约为7.5%,2015年达到峰值66.57万t。研究期间,粮食作物秸秆是农作物秸秆的主要来源,占农作物秸秆总量的比例逐年增加,从2005年的57%增加到2015年的94%。饲料作物秸秆、麻类作物秸秆和蔬菜瓜果剩余物出现一定幅度的下降,油料作物秸秆、糖料作物秸秆、药材残余物和其他作物秸秆基本保持稳定。农作物秸秆资源总量受粮食作物秸秆资源影响较大,两者变化趋势高度吻合。除粮食作物外,其他几大类秸秆资源量占农作物秸秆总量的比重较小,其变化对农作物秸秆总量影响不大(图4)。

2005—2015年,黑龙江省重点国有林区粮食作物秸秆潜力迅速上升,因而农作物秸秆可利用潜力逐年增加。其原因为以下两点:一是黑龙江省重点国有林区传统木材产业受天保工程及全面停伐政策的影响不断萎缩,农业作为可替代产业应运而生,农作物产量增加,从而农作物秸秆资源总量增加。二是2004年,国家开始实施粮食补贴政策,促进了粮食的增产增收,粮食作物秸秆资源量大幅增加,促使农作物秸秆资源的可利用潜力稳步上升。

4结论与讨论

4.1结论

明确黑龙江省重点国有林区生物质能源可利用潜力,能够为未来产业发展奠定基础。文中利用自下而上估算法,分析了黑龙江省重点国有林区生物质能源可的利用潜力,研究结果如下。

(1)黑龙江省重点国有林区林木生物质资源可利用潜力总体上小幅下降,年均降幅为2%,发展过程经历两个阶段:上升期(2005—2011年)和下降期(2011—2015年);农作物秸秆资源可利用潜力逐年稳步上升,年增幅为7.5%。

(2)黑龙江省重点国有林区林木生物质资源中,商品林采伐剩余物可利用潜力从2011年开始持续降低,降幅度较大;森林抚育剩余物可利用潜力2011年剧增,整体呈上升趋势。农作物秸秆资源中,粮食作物秸秆可利用潜力持续上升,农作物秸秆可利用潜力的变化趋势与其高度一致。

(3)黑龙江省重点国有林区生物质资源可利用潜力受政策的影响较大。“天保工程”和重点国有林区全面禁止天然林商业性采伐政策,都以减少(禁止)木材采伐,加强森林抚育、恢复森林资源为主旨,这就使得商品林采伐剩余物可利用潜力骤降,森林抚育剩余物可利用潜力剧增。但森林抚育剩余物的增加量少于商品林采伐剩余物的减少量,总体上林木生物质资源可利用潜力小幅下降。同时,两项政策迫使国有林区进行经济转型,传统木材工业发展受限,农业成为一种替代产业,农作物秸秆可利用潜力平稳上升。

4.2讨论

(1)生物质能源的研究类型。文中生物质能源及林木生物质能源分类与以往的研究略有不

同[11,30,31],黑龙江省重点国有林区生物质能源只包括林木生物质能源和农作物秸秆资源,尚未包括禽畜粪便和生活垃圾等。林木生物质能源不包括城市绿化更新及修剪剩余物、废旧木材和能源林采伐剩余物等。这是由于黑龙江省重点国有林区的林业产业结构是以涉林产业为主,也包括一部分农业生产,林木生物质能源和农作物秸秆资源是林区生物质资源的主要构成部分。

(2)生物质能源折算系数的取值。自下而上估算法中折算系数的取值对分析结果影响巨大,过去的研究中折算系数多是在国家或省级层面上[13,29],少有从国有林区层面确定生物质能源的折算系数。相关文献中林木生物质资源的剩余物折算系数和可能源化系数基本相同,但农作物秸秆资源的草谷比系数和可收集系数差异较大。为确保研究的准确性和全面性,该文使用的黑龙江省重点国有林区生物质能源的折算系数均取代表性文献研究结果的平均值。

(3)生物质能源的原料供给。充分合理地利用农林剩余物,是生物质能源开发利用的前提和基础。黑龙江省重点国有林区生物质能源可利用潜力巨大,能够为产业发展提供充足的原料。但现状是林区农林剩余物的利用率不高,剩余物随意堆弃、直接燃烧。这不仅造成资源浪费,也产生了环境污染。生物质能源的原料大规模收集难度高、成本高,是当前生物质能源发展面临的难题[32],也是黑龙江省重点国有林区急需解决的问题。结合林区各林业局自身的实际情况,探讨生物质能源原料供给的最优范围和供给能力,是今后研究的一个重要的方向。

|