|

文春波,钱发军,刘鹏

(河南省科学院地理研究所,河南郑州450052)

摘要:以河南省某市为对象,采用样方统计与调查统计方法,开展农作物秸秆利用状况研究。结果表明,秸秆肥料化、饲料化、能源化、原料化和基料化利用分别占秸秆可收集量的54.67%、13.05%、4.53%、3.44%、0.91%;小麦、玉米、豆类、花生、红薯秸秆的利用率分别为78.10%、70.46%、87.77%、87.53%、81.64%。制约秸秆利用的主要因素为:农业生产组织模式制约,秸秆收储运体系不完善,秸秆利用配套体系缺失,高效且成熟、适用的秸秆利用技术缺乏,秸秆利用支持政策不完善。秸秆资源化利用的推进策略为:发展秸秆的科学规范还田,推广由企业、农业合作社、农民经纪人主导的秸秆收储运模式,推进秸秆利用产业化发展,建立秸秆利用技术服务体系,发展秸秆利用装备生产,实施支持秸秆资源化利用的政策。

1引言

农业秸秆含有氮、磷、钾、钙、镁等矿物质和蛋白质、纤维素等有机质,是自然界中数量极大且具有多用途的可再生生物资源。加强秸秆资源化利用,形成秸秆资源的良性循环,对彻底解决秸秆焚烧和污染问题,增加农民收入,具有现实意义。多年来,国家有关部门采取秸秆禁烧措施,推广多种秸秆利用方式,切实提高了秸秆利用规模。但受到秸秆产生时间集中、分布较分散等特点影响和利用技术的制约,依然存在秸秆焚烧、弃置乱堆的现象,而且秸秆利用普遍层次低、经济效益差,特别是近年来随着人力成本的提升,出现了秸秆可用但不用的现象[1]。现有统计体系也没有把秸秆列入统计范围中,秸秆产生和利用情况不明确也为系统推进秸秆资源管理带来困难。

以河南省某农业大市为研究对象,调查秸秆产生和利用的实际情况,解析秸秆资源化中存在的问题,提出深入推进秸秆资源化利用的策略。

2调查区概况

该市属黄淮平原,地势自然坡降为1/5000~1/7000,海拔高度为35.5~64.3米,总面积10721平方千米。全市耕地面积为1281万亩(1亩=1/15公顷),为国家粮食战略工程核心区和大型商品粮生产基地,是河南省耕地面积最大的市和第一产粮大市,全市常年粮食产量超过800万吨。该市为典型的欠发达传统农区,经济发展水平相对滞后。2015年,该市三次产业结构为21.8:46.3:31.9,农民人均纯收入为6630元,城镇化率仅为40%。该市是农作物秸秆资源大市,秸秆资源类型较多,以小麦、玉米、豆类、花生、红薯秸秆为主。

3秸秆产生和利用情况

3.1技术方法

秸秆资源种类多、产生分散,且产生时间集中且消散快,准确调查出秸秆产生量、利用量的难度较大。调查区境内全部为平原,作为农业高产区,其农作物和秸秆的亩均产量较高,且近年来大量种植矮化小麦、玉米,使秸秆产生系数下降。因此,采用样方统计与调查统计相结合的方法,得出该市的主要农作物小麦、玉米、豆类、花生、红薯秸秆的产生和利用情况[2]。

3.1.1样方统计

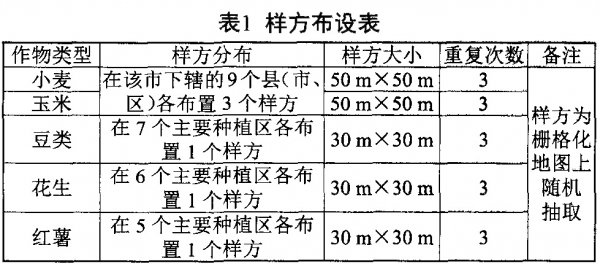

秸秆系数采用样方统计法计算得到。样方布设反映不同农作物特征,每个样地须保证有重复样方,样方布设时间为2015年5类农作物各自的收获时间。样方布设见表1。

3.1.2调查统计

通过问卷调查、重点访谈的方式调查了该市秸秆的利用量、利用方式和经济效益[3-5]。

(1)问卷调查。采取调查员直接入户问卷调查的方式,在下辖9个县(市、区)各随机选取10个村民小组,每个村民小组随机选取5户种植调查作物的农户户主进行问卷调查,重点调查户主个体特征、生产经营方式、秸秆处理状况、秸秆利用的意愿、秸秆处理的经济性等。共发放问卷450份,收回有效问卷450份。

(2)重点访谈。对20名村干部、10家秸秆利用企业、10家秸秆收储运站点、20家种粮大户、20家农业合作社进行到访问卷和会议座谈,共发放问卷80份,收回有效问卷80份。重点访谈秸秆处理状况、秸秆利用的意愿、秸秆处理的经济性等。

3.1.3计算方法

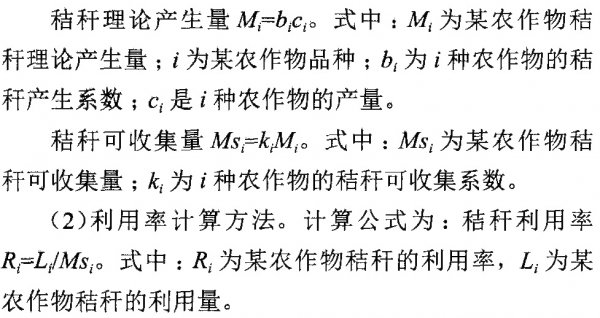

(1)产生量计算。采用样方统计方法得出秸秆理论产生量与农作物产量的比值,即秸秆产生系数,进一步得出秸秆可收集系数。按照秸秆系数,计算秸秆理论产生量;按照秸秆可收集系数,计算秸秆可收集量[3-5]。计算公式为:

3.1.4数据来源

2015年农作物产量来源于该市统计年鉴。

3.2结果分析

根据样方统计、调查统计和计算,得出该市2015年5类秸秆的产生和利用情况,见表2、表3。

3.2.1秸杆产生方面

2015年,该市农作物秸秆理论产生总量为909.78万t,其中小麦和玉米秸秆理论产生量分别为556.14万t、274.99万t,合计占全市秸秆理论产生总量的91.35%;小麦、玉米秸秆的可收集量分别为456.03万t、219.99万t,合计占全市秸秆可收集量的90.78%。

3.2.2秸秆利用方面

调查区农业秸秆的利用方式为肥料化、饲料化、能源化、原料化和基料化利用。

(1)利用方式分析。①肥料化利用。秸秆肥料化是指将收获后的农作物秸秆覆盖在大田作物上让其自然腐烂,或者将秸秆粉碎后进行堆肥和生产商品有机肥,主要包括机械直接还田和制有机肥2种方式。肥料化利用占秸秆可收集量的54.67%,是目前秸秆的主要利用方式。其中,机械直接还田利用量为407.09万t,占秸秆肥料化利用量的95.23%,已开展多年的机械直接还田仍然是目前秸秆利用的最普遍方式。而秸秆生产商品有机肥和堆肥后还田仅占可收集量的2.61%,可见这种可改良土壤结构和具有较好经济效益的方式远没有得到普及。②饲料化利用。秸秆饲料化能增加秸秆饲料的营养价值,提高秸秆转化率,是发展节粮型畜牧业的有效途径[6],主要包括青贮氨化、商品饲料、直接喂饲3种方式。饲料化利用占秸秆可收集量的13.05%。其中,青贮氨化利用量为39-35万t,占秸秆可收集量的5.28%;商品饲料利用秸秆仅占秸秆可收集量的0.77%,在秸秆饲料化利用中占比很小,可见这种秸秆营养转化效果好、经济效益好的利用方式普及率很低。③能源化利用。秸秆能源化利用主要包括直燃发电、成型燃料、秸秆沼气3种方式。能源化利用占秸秆可收集量的4.53%。其中,直燃发电占能源化利用规模的86.06%,为主要能源化利用方式。秸秆成型燃料和秸秆沼气利用分别占秸秆可收集量的0.57%、0.07%,利用规模很小。可见,具有诸多优点的秸秆成型燃料在农村地区的接受程度很低;而秸秆沼气受技术、投资和效益制约,推广应用的限制因素较多。④原料化利用。秸秆原料化利用主要包括板材加工、造纸和制化工醇等方式。原料化利用占秸秆可收集量的3.44%。其中,板材加工、造纸利用的秸秆量合计占原料化利用规模的98.55%,是主要的原料化利用方式。秸秆板材为近年来新兴的新型建材,可在一些方面替代传统的木材,具有较大利用前景和较好环境效益,是今后大力推广的方式。秸秆造纸为传统工业化利用方式,近年来受到环保要求和成本上涨因素制约,处于萎缩趋势。⑤基料化利用。秸秆基料化包括用作食用菌基料、育苗和草坪基料等方式。基料化利用占秸秆可收集量的0.91%。考虑到食用菌、花卉苗木产业发展前景较好,会带动秸秆基料化利用规模不断增长。

(2)秸秆种类利用分析。①小麦秸秆。小麦秸秆综合利用率为78.10%,其中肥料化利用率为63.48%,是主要利用方式。肥料化利用中机械直接还田占比为95.31%,占肥料化利用的绝对多数;饲料化、能源化、原料化利用率分别为5.50%、4.00%、4.10%,是小麦秸秆利用方式的有益补充。②玉米秸秆。玉米秸秆综合利用率为70.46%,其中肥料化利用率为52.37%,是主要利用方式,而肥料化利用中机械直接还田占比为72.11%;饲料化利用率为8.16%,也是玉米秸秆的重要利用方式;能源化、原料化利用率分别为6.52%、2.52%,是玉米秸秆利用方式的有益补充。玉米秸秆利用率整体明显低于小麦秸秆,主要是机械直接还田率比小麦秸秆低11.11个百分点,说明开发和推广经济适用的玉米秸秆还田技术十分迫切。③豆类秸秆。豆类秸秆综合利用率为87.77%,其中主要利用方式为饲料化利用,占豆类秸秆总利用规模的88.01%,但均为直接喂饲牲畜。说明豆类秸秆作为营养丰富的可饲秸秆,在农村地区有较好的利用途径,但以传统直接喂饲为主,利用方式和经济效益有改进的空间。④花生秸秆。花生秸秆综合利用率为87.53%,其中主要利用方式为饲料化利用,占花生秸秆总利用规模的96.09%,其中直接喂饲、商品饲料分别占饲料化利用规模的92.27%、7.73%。说明花生秸秆在农村地区有较好的消纳途径,以直接喂饲为主;少部分用于生产商品饲料,生产商品饲料是今后提高花生秸秆利用效益的重要途径。⑤红薯秸秆。红薯秸秆综合利用率为81.64%,其中主要利用方式为饲料化利用,占红薯秸秆总利用规模的93.52%,均为直接喂饲牲畜。说明红薯秸秆在农村地区有较好的消纳途径,目前主要为直接喂饲,效益和潜力没有体现。

4秸秆利用制约因素分析

4.1农业组织模式方面

突出表现在:一家一户的农业组织模式比重依然较大,制约了秸秆的规模化利用。对于单个农户,秸秆出售带来的收益很少,如:调查区1亩小麦秸秆出售给秸秆电厂的平均受益为98.4元,若由收储点入田收集打捆,则大多象征性给予农户10~15元补偿,或者免费收走,在缺少明显经济利益吸引下,农户更愿意以简单方式处理秸秆,而不愿意费力费时的出售或利用秸秆[7];以小地块为主的田地作业,缺乏大型秸秆收储设备,且难以开展作业,玉米秸秆利用率偏低与此因素关联较大;秸秆规模化利用有赖于农业产业化的拉动,由于秸秆利用附加值偏低,秸秆生产分散又导致秸秆收集运输过程烦琐,企业的秸秆原料供应难以稳定保障,目前社会资本投资秸秆利用的积极性不高,秸秆利用的龙头企业少。

4.2秸秆收储运方面

调查区收储运网点的收储量仅占秸秆可收集总量的8_3%,成为制约秸秆产业化利用的重要因素。秸秆收储运存在的问题突出表现在:从事秸秆收储运生产的市场主体少,收储运体系严重不足,存翟‘收集难、贮存难、运输难、成本高”的问题。针对单个农户的秸秆收集,与农户的谈判和协商过程烦琐,且易造成秸秆价格年际波动大;缺乏安全和经济的秸秆贮存场地;秸秆运输成本、人力成本和秸秆收储机械的购置成本不断增加;收储运以个体经营为主,规模化、标准化程度不高,且存在利用效率低的问题。

4.3配套体系方面

突出表现在:秸秆利用配套设备不足,缺乏小麦秸秆打捆机、玉米一体化收割机等设备;秸秆利用的服务体系尚未建立,秸秆收集、装车、运输、技术服务、后管理等各个环节均依赖农户和企业自身解决,降低了从事秸秆利用产业的积极性和主动性。

4.4秸秆利用技术方面

突出表现在:很多秸秆利用的高效技术、设备尚处于市场实践之中,如:微生物快速腐熟技术、经济可行的秸秆气化技术、秸秆高效生产饲料技术和经济适用的秸秆打捆机械等;技术服务体系不健全,技术骨干少,技术推广应用效果的吸引力不足。

4.5支持政策方面

突出表现在:直接支持秸秆利用的激励政策不足,如秸秆综合利用的直接补贴少,用电、用地、运输过路费、税费等方面的扶持政策缺失,缺乏秸秆利用的长效激励机制,难以调动农民和生产企业积极性。

5秸秆资源化利用策略

推进秸秆资源化利用,要贯彻绿色发展理念,协同推进秸秆直接还田、收储运、产业化利用、配套体系“四个环节”共同发力。

5.1直接还田环节

重点是实现秸秆的科学规范还田,一是推广规范的秸秆机械化粉碎还田技术,提高秸秆的粉碎度,同时采用深耕深松和快速腐熟技术,配套实施植保措施。二是加大对秸秆直接还田的补贴,针对秸秆直接还田的农户、种粮大户和专业合作社等,进行资金奖励和补助。三是尽快完善农机配套,可按500亩耕地配备一台大中型秸秆还田机作业机械,或者每200亩耕地配备一台小型秸秆还田机作业机械标准,全面普及秸秆粉碎、深耕深松机械,支持种粮大户、专业合作社自购机械。对没有切碎还田装置的全喂入联合收割机进行改造,加装秸秆切碎匀抛装置。对玉米秸秆采用拖拉机牵引秸秆粉碎机将其粉碎,用大中型拖拉机翻耕或旋耕,将秸秆翻入耕层。

5.2收储运环节

可以推广两种互为补充的秸秆收储运模式,一是由秸秆利用企业或专业秸秆收储企业组织的秸秆收储运模式,核心是建设秸秆收储中心,收储中心辐射周边半径10~15千米左右范围,建设秸秆堆场,开展秸秆捡拾打捆、收集、预加工、储存、运输作业。二是由农业合作社或农民经纪人组织的秸秆收储运模式,建设秸秆收购站点,辐射周边3~5千米范围,收购站点为秸秆收储中心、秸秆利用企业提供秸秆资源。

5.3产业化利用环节

一是推进秸秆肥料商品化,建设秸秆有机肥生产线,大规模利用秸秆生产有机肥。二是扩大饲料化利用规模,采用新技术发展秸秆青贮氨化、微贮,发展第三方秸秆青贮、黄贮专业户;推进秸秆饲料商品化,培育秸秆饲料加工企业,推进秸秆饲料深加工和高效利用。三是因地制宜推进秸秆能源化,稳步推进秸秆发电,积极发展秸秆成型燃料,加强秸秆沼气关键技术的开发、引进与应用,扩大秸秆在沼气原料中的比重。四是大力推进秸秆原料化利用,出台支持政策,引导以秸秆为原料的人造板材、工艺品餐具、纺织工业用纤维等产品生产。五是积极发展秸秆基料化,创新秸秆培育食用菌技术,提高食用菌袋料中秸秆比例,并将食用菌产后菌糠作为优质有机肥或牛羊养殖饲料,提高秸秆基料化利用水平。

5.4配套体系环节

一是开展秸秆利用技术推广服务,利用乡镇立的农技服务中心开展秸秆利用技术指导、技术推广、技术培训和技术咨询服务。二是建立秸秆信息平台,及时发布秸秆收集、打捆、存储、运输、销售、利用等信息,建立秸秆微信群等交流平台。三是支持秸秆利用装备产业发展,不断开发经济适用的秸秆机械化收获、粉碎、打捆、转移等田间处理设备,以及秸秆捡拾压捆机、秸秆压块机、秸秆制粒机、秸秆粉碎机、青贮裹包机、氨化机等秸秆加工机械。四是实施政策支持,对开展秸秆资源化利用的个人、企业进行资金奖励和补助,降低秸秆收储运和加工环节的用电价格,实施秸秆收获和利用机械购置补贴政策,实施秸秆利用税收优惠政策。

6结论

调查地区中小麦、玉米、豆类、花生、红薯5类秸秆的综合利用率为76.60%,其各自利用率分别为78.10%、70.46%、87.77%、87.53%、81.64%。肥料化、饲料化、能源化、原料化、基料化利用规模分别占秸秆可收集量的54.67%、13.05%、4.53%、3.44%、0.91%。其中机械直接还田是主要的肥料化利用方式,青贮氨化和直接喂饲是主要的饲料化利用方式,直燃发电是主要能源化利用方式,板材加工和造纸为主要的原料化利用方式。

制约秸秆利用的因素主要为:农业组织模式制约秸秆规模化利用;秸秆收储运体系缺失,制约秸秆产业化利用;秸秆利用配套体系不完善;高效且成熟、适用的秸秆利用技术缺乏;秸秆利用支持政策不匹配。

秸秆资源化利用策略:协同推进秸秆直接还田、收储运、产业化利用、配套体系“四个环节”共同发力。在直接还田环节,推广秸秆的科学规范还田;在收储运环节,灵活发展由秸秆利用企业、专业秸秆收储企业、农业合作社、农民经纪人组织的秸秆收储运模式;在产业化利用环节,实现秸秆利用上规模、上层次;在配套体系环节,建立秸秆利用技术服务体系、信息平台,发展秸秆利用装备产业,实施一系列支持政策。

参考文献:

[1]孙登红.蚌埠市秸秆禁烧与综合利用现状及对策[J].安徽农学通报,2013(10):8082.

[2]顾克军,张斯梅,许博,等.江苏省水稻秸秆资源量及其可收集量估算[J].生态与农村环境学报,2012(1):32.36.

[3]姚宗路,赵立欣,田宜水,等.黑龙江省农作物秸秆资源利用现状及中长期展望[J].农业工程学报,2009(11):288—292.

[4]王亚静,毕于运,高春雨.中国秸秆资源可收集利用量及其适宜性评价[J].中国农业科学,2010(9):I852—1859.

[5]陆方祥,杨永健,张加扬,等.贵州独山县农作物秸秆资源调查与评价[J].农业环境与发展,2011(3):11-13.

[6]刘耀堂,李晓梦.我国农业秸秆的现状与利用方法[J].环境与发展,2011(7):32.36.

[7]崔红梅.农户秸秆利用行为选择:理论与实证分析[D].扬州:扬州大学,2010. |