|

曹志宏1,黄艳丽2,郝晋珉3

(1.郑州轻工业学院经济与管理学院,河南郑州425000;2.河南理工大学测绘与国土信息工程学院,河南焦作454000;3.中国农业大学资源与环境学院,北京100193)

摘要:由于作物秸秆类型不同,其营养成分和利用价值也不同,因此仅根据草谷比系数法以质量形态衡量其利用价值,难以全面直接地反映秸秆资源的多种利用价值。为综合定量评价不同利用方式下我国作物秸秆资源的各种利用价值,依据能量流动定律,构建作物秸秆多适宜性综合统一评价体系。结果表明:①以质量、能量和谷物当量3种形态综合核算我国秸秆资源量,其计量结果年际变化趋势较为一致,并且能量和谷物当量形态更能直接体现秸秆资源能源化和饲料化的实际利用价值;②1991一2015年我国作物秸秆资源利用价值总量整体上升,至2015年我国作物秸秆肥料化、基料化和原料化形态质量为6.88×1011kg,能源化利用价值为8.89×1018J,适宜饲料化的作物秸秆资源利用量为6.26×1011kg谷物当量,折合当年全国粮食总产量的100.66%,因此秸秆饲料化具有较高的利用价值,并且符合当前我国“粮改饲”农业改革发展方向;③我国各地秸秆资源量在空间上呈现出显著的地域边缘属性,秸秆资源丰富地区主要集聚在华北、东北和长江中下游地区。研究显示,就作物秸秆主要利用方式而言,饲料化具有相对较高的适宜性和利用价值,但是由于经济收益、经营规模和市场供需不对称等原因,当前农户秸秆饲料化的意愿不高,可利用经济和政策等措施引导该产业有序开展。

农业生产生物质资源量中近一半养分存储在作物秸秆中,我国作物秸秆资源丰富,但是长期以来大量的秸秆被丢弃、焚烧或处于其它低效利用状态。秸秆资源没有得到充分合理的利用,不仅给农业生态环境带来巨大压力,而且农业资源的不充分利用,也是农业生产经济低效和农民收人增长缓慢的重要原因。秸秆资源利用价值与其数量密切相关,国内外不乏有关秸秆资源数量估算及其综合利用等方面的研究。国外学者一般根据作物产量、草谷比系数及其含水率的关系推算秸秆质量,如Diep等[1-2]依据此法分别估算了越南和美国加州等地的秸秆数量以研究其生物能源开发潜力。国内学者目前普遍采用作物产量及其草谷比之积间接核算秸秆资源数量,也被称为草谷比法,当前农作物秸秆资源量核算方法涉及到秸秆资源的理论资源量[3-9]、可收集量[10-11]和利用潜力[12-13]3个层次,相对而言,秸秆利用潜力与秸秆资源实际利用价值更加接近。

就秸秆用方式而言,当前国内外各界学者进行了大量研究,主要以秸秆焚烧污染[14]、秸秆还田[15]、工业原料[16]、气态燃料[17]、液态燃料[18]、发电[19]、生物质能源[20]和饲料养畜[21]等目的而对我国秸秆资源进行研究,整体而言,农学专家比较侧重秸秆还田,工学专家较为关注秸秆的发电和气化,能源学家较为注重其生物能源利用价值,畜牧专家比较注重秸秆的饲料化的价值,缺乏基于统一视角评价秸秆多用途方式的利用价值比较。肥料化、饲料化、基料化、原料化和燃料化是目前秸秆资源综合利用的主要方式,其中肥料化、基料化和原料化是利用秸秆资源的实物物质形态价值[22-23],能源化是利用秸秆资源中所储存的生物质能源[24-25],而饲料化是利用秸秆资源在生态学食物链上所蕴涵的再生产能力[26],因此众多学者以质量形态核算秸秆资源数量,仅能直接反映秸秆资源肥料化、基料化和原料化的物资利用潜力,难以综合直观反映其能源化和饲料化的利用价值,导致其核算结果缺乏多适宜性和可比性[27-28]。由于秸秆类型不同,其组成成分和利用价值也不同,当前以质量形态表示秸秆多种利用价值具有一定的局限性,因此秸秆资源利用价值核算不仅要考虑到秸秆资源的品质和数量,而且要兼顾到秸秆利用方式的多样性。研究基于质量、能量和谷物当量3种形态构建秸秆资源适宜利用的统一评价体系,根据秸秆资源实物、能源和饲料化的资源利用价值的对比分析,判别作物秸秆的适宜利用方式,并利用空间分析技术探究我国作物秸秆资源利用价值的时空分布特征,其研究对我国当前节粮畜牧养殖、粮改饲改革、农业资源高效利用及其可持续性发展提供的一定参考依据。

1作物秸秆资源利用的估算

1.1基础数据来源

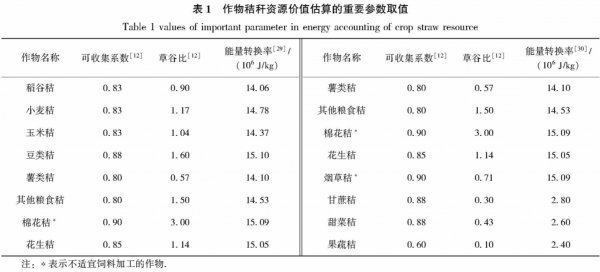

作物秸秆是指农作物籽实收获后的植株部分,是传统农业生产模式下的副产品,主要包括粮食、油料、糖料、果蔬、烟草和棉麻类等,其中前四项是适宜饲料加工的作物,其基础数据来自于1992—2016年《中国统计年鉴》,各草谷比和能量转换率折算参数借鉴已有研究[28],详见表1。

1.2作物秸秆资源利用的估算体系

1.2.1质量形态秸秆资源量估算

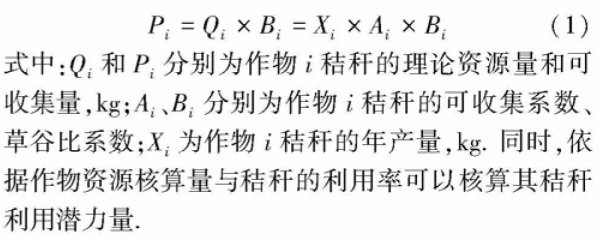

秸秆理论资源量是指某地每年可能生产的最大资源量,其核算值可根据农产品及其秸秆草谷比的数量关系间接计算;可收集量是在理论资源量中扣除在收割、收集和运输过程的损失,从田间可供利用的实际收集数量,可以质量实物形态反映秸秆肥料化、基质化和原料化的利用价值,计算公式和相互关系如下:

1.2.2能量形态秸秆资源量估算

由于各种作物秸秆的有机成分不同,其所包含的生物热能储存量差异相对较大,而能量是生态经济系统中秸秆能量化和饲料化的物质相互转化的重要依据,因此秸秆能量利用价值量可根据下面的公式进行核算:

1.2.3谷物当量形态秸秆资源量估算

谷物当量能以标准形态统一量化居民食物消费在生产过程中直接和间接的饲料消耗量,谷物当量标准形态可直观反映作物秸秆作为饲料在农业生产食物链上的利用价值,其数值核算可通过适宜饲料加工作物秸秆的能量利用价值量与谷物的能量转化率之商获得,其计算公式如下:

2我国秸秆资源资源量估算

2.1我国作物秸秆资源量核算

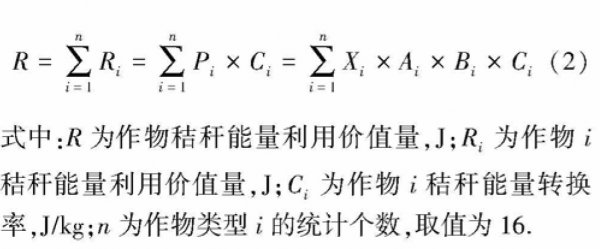

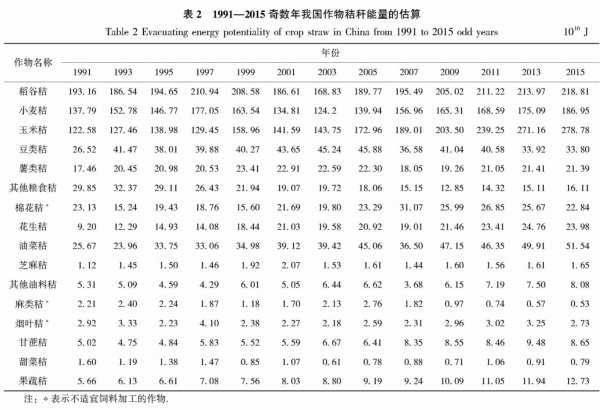

依上述公式中的数量关系,根据我国1991一2015年各类作物农产品的产量、其草谷比[19,30]和能量转换率[20,31]计算其秸秆能量利用价值量,计算结果如表2所示。

作物秸秆和籽粒一样都是重要的农产品,因此其秸秆的充分利用与农业生产效率息息相关,当前作物秸秆的利用率为76.10%[11],经核算1991—2015年农作物秸秆资源量呈现整体不断增长态势,其肥料化、基料化和原料化的利用潜力处于1.10×1011〜1.64×1011kg;能源化的利用潜力处于1.45×1018〜2.13×1018J之间;其适宜饲料化的秸秆能量处于1.39×1018〜2.06×1018J之间,可折算1.01×1011〜1.50×1011kg谷物当量标准饲料,因此我国作物秸秆资源具有重大综合利用价值。

就其内部结构而言,稻谷、小麦和玉米等粮食秸秆占绝大比例,2015年低3类作物秸秆占秸秆质量、能量和谷物当量形态总量的比例分别为69.18%、76.78%和79.30%,因此我国秸秆资源的整体利用状况与大宗作物粮食生产的状况密切相关,且随着农业现代化的推进,我国大宗作物粮食生产基本可以实现机械化,秸秆利用在时间和操作技术上具有较强利用优势。

2.2各地作物秸秆资源量核算

同样按照1.2.1至1.2.3节的计量方法,核算质量、能量和谷物当量3种形态下2015年我国各地作物秸秆资源量,整体而言,我国各地秸秆资源多种形态的核算值量表现出一致性,其计算结果如表3所示。

3我国作物秸秆资源量时空变化趋势分析

3.1时间变化趋势特征

图1为1991一2015年我国作物秸秆谷物当量、能量和质量3种形态下其资源量的时间变化,从变化趋势而言,1991一2015年谷物当量、能量和质量3种形态下我国作物秸秆资源量呈现出相同的增长态势,说明能量和谷物当量形态核算作物秸秆资源量的科学性和有效性,且二者能更好地直接体现秸秆资源能源化和饲料化的利用价值。从变化阶段上看,我国农村实行的家庭联产承包责任制,极大地解放农业生产力,农业产出不断增加,因此1991一1998年其秸秆产量也持续增长;1999一2003年农产品价格低迷,极大挫伤了农民农业生产的积极性,秸秆产量随着农业产出的减少而降低;但自2004年,国家实施农业补贴等一系列惠农政策,大幅度提高了农民农业生产的积极性,并实现了13a连增。至2015年,我国作物秸秆能量总量达到历年的最高水平,其质量和能量核算数值分别为6.88×1011kg和8.89×1018J,其中适宜饲料化的秸秆部分占总量的97.07%,可折合6.26×1011kg谷物当量,并且由于麻类、烟草和棉花等秸秆量近年来变化不大,可适宜饲料化的秸秆资源量呈现逐渐增长趋势。

3.2利用方式价值的差异性

肥料化、原料化和基料化通常直接利用秸秆资源所含有的纤维等实体性物,一般利用其质量形态反映其利用价值,至2015年,我国作物秸秆实物形态资源总量和利用潜力分别为6.88×1011和1.64×1011kg。能源化通常指作物秸秆所储存能量,一般利用其能量形态反映其实际利用价值,目前发电、气态和液态燃料等生物能源开发是作物秸秆综合利用的重要途径,2015年我国秸秆资源能源总量和利用潜力分别为8.89×1018和2.09×1018J,按照单位质量标准煤热量2.93×107J/kg,分别可折算其相当于3.04×1011和7.25×1010kg标准煤,仅分别相当于当年能源消费总量的7.06%和1.69%,可见秸秆能源化的利用价值相对较弱。饲料化通常指作物秸秆所储存生物质能量的再生产能力,一般以谷物当量形态直接反映其实际价值,据核算2015年秸秆适宜饲料加工的秸秆利用潜力能量为2.06×1018J,粮食的能量转换率为1.38×107J/kg[22],按此估算其秸秆资源总量和利用潜力可以折合6.26×1011和1.50×1011kg谷物当量,分别相当于当年全国粮食总产量的100.66%和24.06%,按照2015年粮食单产水平,农业综合利用模式下秸秆饲料化利用潜力相当于增加粮食播种面积3.99×107h㎡,仍具有较高利用价值。由此可见,秸秆能源化的利用价值较弱;根据《“十二五”农作物秸秆综合利用实施方案》,我国作物秸秆作为食用菌栽培基料和作为造纸等工业化生产原料的需求量较少,并且由于虫害等原因作为肥料还田的比例也较少,三者分别占全国作物秸秆总量的2.6%、2.6%和15.6%[11],秸秆实物利用价值有限,仅占秸秆总量的5.2%,作为肥料秸秆还田是当前重要的利用方式。为避免秸秆资源的过度还田对农业生产的影响和资源的浪费,学者也在不断对秸秆还田的数量进行积极探索研究;而秸秆养畜延伸养殖废弃物的资源化利用产业链条,实现秸秆养殖、秸秆还田与能源生产的相互耦合与和谐共生,充分发挥物质和能量的最大利用潜能,当前秸秆资源利用方式中饲料化的比例为31.90%[11],按此比例2015年全国秸秆饲料化利用量达2.00×1011kg谷物当量。

综合以上分析,当前全国秸秆实用形态利用量较小,约仅占当前秸秆总量的5.2%,实物形态秸秆利用方式需求有限;计量能量状态秸秆核算结果为8.26×1018J,可转化能量仅相当于2015年能源消费总量的7.06%,相对全国能源需求总量较小,而且在此过程也会消耗大量能耗;而谷物当量状态下评价适宜饲料化秸秆总量为6.26×1011kg,相当于当年全国粮食总产量的100.66%,具有相对较高的利用价值,同时秸秆饲料化可兼顾秸秆饲料化、能源化和肥料化3种利用价值。因此经过适宜性评价,作者认为秸秆养畜饲料化具有较高的利用价值优势,应当是秸秆资源综合利用的首要利用方式,也有意于论证当前以玉米青贮全株收获为代表的“粮改饲”农业改革的科学性和适宜性,也有利于缓解我国粮食库存压力和饲草资源相对紧缺的局面。

3.3资源利用价值的空间布局变化特征

根据表3计算结果,各地谷物当量、能量和质量形态的秸秆资源量的高低较为一致,因此该文仅以其能量形态的空间关系分析其空间演变特征。经核算我国各地秸秆资源能量的全局空间自相关Moran指数为0.21,其检验系数为1.80,大于0.1显著水平下的临界值1.64,说明我国各地秸秆资源利用量在空间上整体呈现出显著的地域边缘属性,即地域秸秆资源量较高地区的周边地区其秸秆资源量也较高;反之亦然,具有显著地域空间集聚特征。为了分析其内部空间格局特征,利用局部空间自相关系数反映各地秸秆资源量差异,并制作其Moran散点分布图(见图2)。

根据2015我国各地秸秆资源利用价值局部自相关Moran散点分布图,可划分为以下4种类型:①位于HH第一象限的9个省市,属于地区自身资源量高且其周围资源量亦高的地区,分别包括河南、黑龙江、山东、江苏、安徽、河北、吉林、内蒙古和湖北等,虽然其土地面积仅占全国土地面积的28.78%,但适宜饲料化的秸秆数量占全国总量的59.99%,主要集中分布在东北和华北地区;②位于LH第二象限的14个省市,属于地区自身资源量低但其周围资源量高的地区,属于秸秆资源量高值与低值过渡区,包括甘肃、青海、陕西、西藏、宁夏、四川、重庆、云南、湖南、贵州、福建、广东、天津和北京等省市;③位于LL第三象限的5个省市,属于地区自身资源量低且其周围资源量亦低的地区,分别是辽宁省、江西省、山西省、浙江省和上海市;④位于HL象限的2个省,属于地区自身资源量高但其周围资源量低的地区,分别是位于江汉平原和成都平原上的湖南省和四川省,其分别其种植业发达。整体而言,我国各地秸秆资源量表现出较为明显的空间分异格局,我国秸秆资源量主要呈现出南北和东西差异,相对而言,东部和北部地区的秸秆资源量高于西部和南部地区,秸秆资源储量最丰富的11省份处于HH第一象限和HL第四象限,其土地面积占全国总量的36.15%,而其秸秆量却占全国总量的70.30%,因此这些省市是我国秸秆资源综合利用的重点区域。

3.4促进秸秆资源适宜利用的措施

作物秸秆利用方式的多用途性决定了秸秆利用的多适宜性,通过上文分析可知我国秸秆饲料化具有相对较高的利用价值。秸秆饲料化是一种节粮、保护环境和扩大农业就业的有效方法,可通过牲畜养殖“过腹”还田、沼气发酵和肥料还田等途径,完成农业生态系统内的物质循环利用,可取得较好的经济效益、社会效益和生态效益,实现作物秸秆资源高效利用。事实上,20世纪80年代以前我国曾经是秸秆饲料化程度较高的国家,当时农户秸秆饲料化发展畜牧业主要是养殖役畜,但随着农业现代化和机械化的不断拓展,役畜逐渐被农业机械取代,畜牧养殖发展主要以肉畜养殖为主,当前由于受农业生产价值观念、经济收益、经营规模、市场流通障碍、加工技术、运输收集和适口性等多因素影响,农户秸秆饲料化发展草食畜产品养殖的动力不强。市场经济条件下促进秸秆资源适宜利用,一是利用经济手段促进农户降低饲料化成本和增加收益,二是利用扶持政策和引导措施提高农户饲料化的意愿。同时,随着我国粮食生产能力的提升,粮食生产相对过剩,各地尝试以玉米青贮全株利用为代表的“粮改饲”农业改革,也是不断探索秸秆饲料化新途径的结果,不仅可改善当前我国粮食供过于求的沉重压力,增加农产品的有效供给,而且还可改善传统秸秆饲料化适口性差等缺点,因此,国家政府对其不仅要在技术上给予支持和推广,而且在经济上要给予一定的扶持力度,制定合理的收购利用政策,使农户从中获利,以调动农户生产和参与其贸易的积极性。

4结论

a)以质量、能量和谷物当量形态综合核算我国秸秆资源量,三者核算结果的变化趋势整体呈现相同态势,计算过程和核算结果科学有效,并且以质量、能量和谷物当量三种形态构建秸秆资源适应性评价统一体系,能直接综合反映秸秆资源的实物、能源和饲料化的实际利用价值,更适宜秸秆资源利用的多用途性。

b)近年来我国作物秸秆资源量整体上表现出逐年上升的趋势,至2015年我国质量形态的作物秸秆实物资源量为6.88×1011kg,当前实物形态秸秆利用量仅占总量的5.2%[11];能量状态的核算结果为8.89×1018J,所含生物能仅相当于当年能源消费总量的7.06%;适宜饲料作物秸秆资源量折合6.26×1011kg谷物当量,相当于2015年全国粮食总产量的100.73%。通过上述对比分析,笔者认为作物秸秆实物利用发展空间有限,能源化利用价值相对较弱,而秸秆饲料化可兼顾秸秆资源饲料化、能源化和肥料化实现农业资源综合利用,并且在资源利用价值上具有较高的相对优势。

c)我国各地秸秆资源在空间上呈现出显著的地域边缘属性和空间集聚特征,高产区主要集聚在东北、华北和长江中下游平原,秸秆资源最丰富的11省市土地面积占全国总量的36.15%,而其秸秆量高达全国总量的70.30%,在空间布局上整体而言,东部和北部地区作物秸秆资源量高于西部和南部地区,秸秆资源丰富的地区也是我国秸秆资源综合利用工作的重点区域。

|